пїњ

–Т–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –Њ—З–∞–≥–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ - —Б–∞–є—В –Ш–≥–Њ—А—П –У–∞—А—И–Є–љ–∞

–Т–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –Њ—З–∞–≥–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

пїњ

–Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є.-–µ. –≤–µ—В–≤–µ–є:

–Р–ї–±. | –Р–љ–∞—В. | –Р—А–Є–є—Б–Ї. | –Р—А–Љ.-—Д—А. |

–С–∞–ї—В. |

–У–µ—А–Љ. | –У—А.-–Љ–∞–Ї. |

–Ш–ї–ї.-–≤–µ–љ. | –Ш—В–∞–ї. | –Ъ–µ–ї—М—В. |

–°–ї–∞–≤. |

–Ґ–Њ—Е. |

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–∞—П —В.–љ. "–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ ", —В.–µ., –њ–Њ–Є—Б–Ї—Г –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є

–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ ,

—З–ї–µ–љ–µ–љ–Є—О —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–∞–Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Є –њ—Г—В—П–Љ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –њ–Њ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–µ.

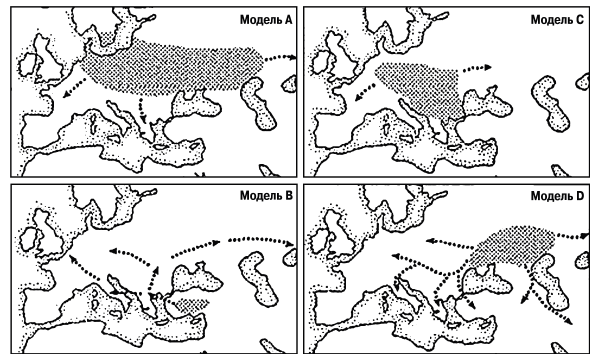

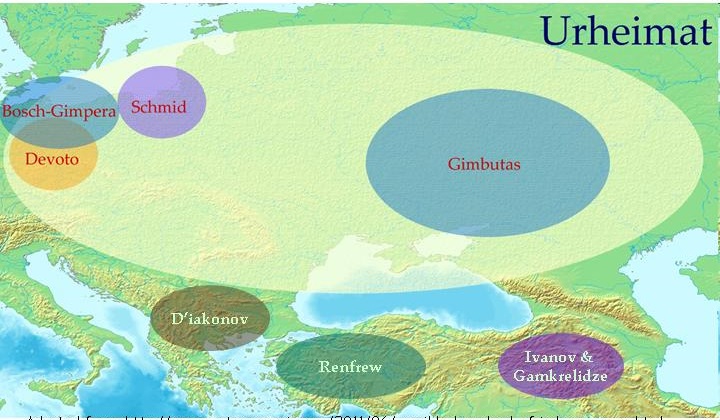

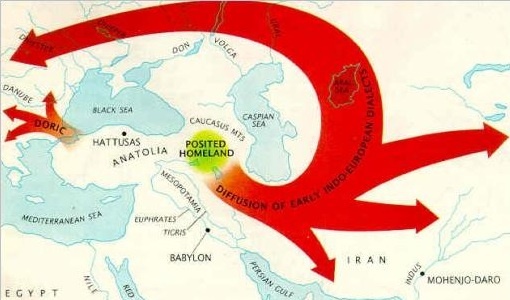

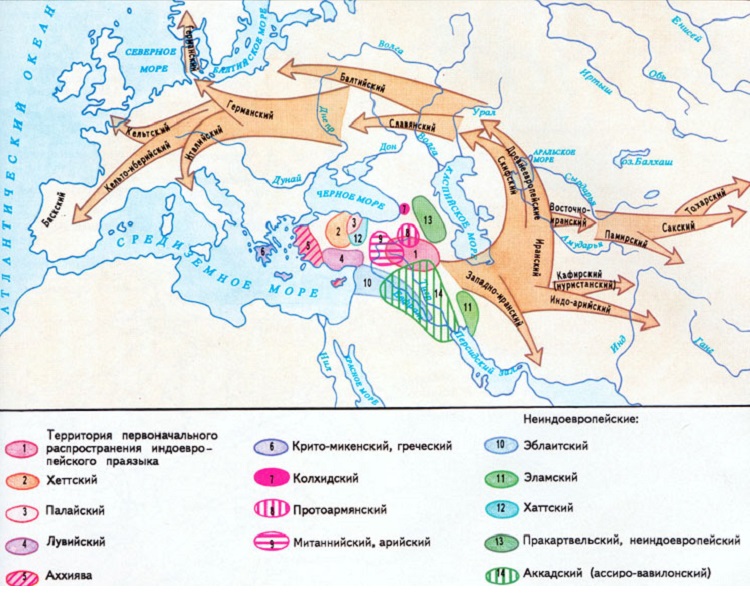

–Э–∞ –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є —Б–ї–µ–≤–∞ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—С–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л .

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Н—В–∞–њ–∞–Љ–Є.

–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є A –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Є–Ј –ї—О–±–Њ–є –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є (B-D).

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г "–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г" –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Њ—З–∞–≥ –Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є - –Є —Н—В–Є—Е –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ.

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є "–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ" –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —З–∞—Б—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤,

—Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—Б—М –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–Њ–Љ –і–ї—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –≤–Њ–ї–љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤-–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤.

–Т —В.—З. –≤ —Б–∞–Љ–Є—Е —Н—В–Є—Е "–Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—П—Е" –Є –Њ—З–∞–≥–∞—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —З–µ—А–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Н—В–љ–Њ—Б–∞–Љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є.

A: —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М [C+D –±–µ–Ј –С–∞–ї–Ї–∞–љ];

B: —О–ґ–љ–Њ-–∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –†–µ–љ—Д—А—О;

–Я–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є–Љ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—З–∞–≥–Є –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б —Б–µ–≤–µ—А–∞ –љ–∞ —О–≥

(–Є —Г–Ї–∞–ґ–µ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –љ–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ –≤—Л—И–µ).

–Ѓ–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞")

- –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Є–є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Ь–Њ–і–µ–ї–Є A –Є–ї–Є D ;–С–∞–ї—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–ї–Њ—Б–Њ—Б–µ–≤–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞") -

–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Ь–Њ–і–µ–ї—М A [–±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В - –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П ];–Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ - –Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ь–Њ–і–µ–ї–Є D

[–±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ - –њ–Њ–љ—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П - —Б–∞–Љ–∞ –Ь–Њ–і–µ–ї—М D ];–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А") - —Г–Ј–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ь–Њ–і–µ–ї–Є C

;–Ь–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є/–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ - –Ь–Њ–і–µ–ї—М B.

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ-–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є (–Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ, –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ, –Ч–∞–≥—А–Њ—Б) –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є (–£–є–≥—Г—А–Є—П, –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—П) –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є.

–Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є "–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л" –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є , –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ -

–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ (–Є–ї–Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В ):

1) –Ѓ–ґ–љ—Л–є –£—А–∞–ї вЮЬ

2ab) —А–µ–≥–Є–Њ–љ –Њ—В –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є—П [—З—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Є —О–ґ–љ—Г—О –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О - –і–Њ –Ъ–Њ—А–µ–Є] вЮЬ

3) –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ [–љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –Ъ–∞—Б–њ–Є—П] вЮЬ

4) [–°–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ?] –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л -> [–љ–∞ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –Я–Њ–љ—В–∞] вЮЬ

5) –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П [–љ–∞ —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є–ї–Є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї].

–≠—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Н—В–љ–Њ–і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –µ–≤—А–Њ-–∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞,

–≥–і–µ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ч–∞–≤–Њ–ї–ґ—М—П –≤ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ (—Б—А—Г–±–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–є—Ж—Л, —Б–Ї–Є—Д—Л, —Б–∞—А–Љ–∞—В—Л, –≥—Г–љ–љ—Л, —В—О—А–Ї–Є, –≤–µ–љ–≥—А—Л, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л),

–Є–Ј –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л (—П–Љ–љ–Є–Ї–Є?, –≤–µ–љ–≥—А—Л),

—Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ –≤ –Ь–∞–ї—Г—О –Р–Ј–Є—О (–ї—Г–≤–Є–є—Ж—Л?, –≥—А–µ–Ї–Є, —Д—А–∞–Ї–Є–є—Ж—Л, —Д—А–Є–≥–Є–є—Ж—Л, –Ї–µ–ї—М—В—Л, –Љ–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Ж—Л).

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —З–Є—Б—В–Њ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Љ–µ–љ—Л –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ –Њ—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є (–Љ–Њ–і–µ–ї—М B )

–Ї –Ѓ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –£—А–∞–ї—Г —З–µ—А–µ–Ј –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ, –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М–µ.

–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є-–Њ—З–∞–≥–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—В –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є –∞—А–µ–∞–ї -

—В–∞–Ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —В–µ–Њ—А–Є—П –Њ –¶–Є—А–Ї—Г–Љ–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є - –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П,

–≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–є –≤ —Б–µ–±—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є (B), –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є (C) –Є –Я–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є (D) –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.

[–•–Њ—В—П, –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М –≤—Б–µ —О–ґ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –≤ –¶–Є—А–Ї—Г–Љ–њ–Њ–љ—В–Њ–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М

—В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞—Б—Б–Є—В–Њ–≤ –Є –≥—Г—В–Є–µ–≤ .]

–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Ь–Њ–і–µ–ї–Є B - —В–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞–Љ –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –¶–Є—А–Ї—Г–Љ–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –Є, –≤–≤–Є–і—Г —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ—Б—В–Є,

—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —В–Њ–ґ–µ —Б—В–Њ—Б—В–Њ–Є—В, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Є–Ј 2 –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ - —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ

–Є —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ .

–Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ъ–∞—А–њ–∞—В—Л - –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—З–∞–≥–Њ–≤, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Є—З–љ—Л–Љ.

–Я—А–Є—З—С–Љ, —Н—В–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О –Ј–Њ–љ—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤—Г

(–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –∞—А–µ–∞–ї–Њ–≤ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ).

–І—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї—П—Е –љ–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—В –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ

–Њ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П –ї–Њ—И–∞–і–Є

(–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ VII-VII —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П—Е –і–Њ –љ.—Н. –і–µ-—В–Њ –≤ –њ–Њ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ - –Њ—В –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –£—А–∞–ї–∞ –і–Њ –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–∞ –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ).

–°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –µ—Й–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ - –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї—С—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї (III —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–µ –і–Њ –љ.—Н.).

–Я—А–Њ—В–Є–≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ - —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ґ—Г—А–Ї–Љ–µ–љ–Є—П, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞—П –њ–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є –Ъ–∞—А–∞–Ї—Г–Љ–Њ–≤.

–Ъ–∞–Ї–∞—П —Д–ї–Њ—А–∞ –Є —Д–∞—Г–љ–∞ —В–∞–Љ –±—Л–ї–∞ - —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –ґ–µ? –Р, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–∞–Љ –±—Л–ї –Њ—З–∞–≥ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞?

–І—С—В–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е (—З–µ—В—Л—А—С—Е) –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤ .

–Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О (–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ –≤—Л–≤–Њ–і–∞—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і–Њ–≤), –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е —В–∞–Ї–Њ–≤–∞:

–Ї–∞—А–њ–∞—В–Њ-–њ–Њ–ї–µ—Б—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Ж–µ–≤ [–∞–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є—Е "–±–Њ—А–µ–∞–ї—М—Ж–µ–≤ " - –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї–Њ-–∞–ї—В–∞–є—Ж–µ–≤?] –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В вАФ

—Б–≤–Є–і–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ IX —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –і–Њ –љ. —Н.;

–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-—Б—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П-–Љ–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ —А–∞–љ–љ–Є—Е –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В вАФ –С–µ–є–і–∞, –Ш–µ—А–Є—Е–Њ–љ –С, –І–∞—В–∞–ї-–У—Г—О–Ї вАФ VIIIвАФVI —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.;

–±–∞–ї–Ї–∞–љ–Њ-–і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ вАФ

–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Т–Є–љ—З–∞ , –Ї–Њ–љ–µ—Ж VвАФIV/III —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.;

–њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ вАФ

–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Ы–µ–љ–і—М–µ–ї –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤ вАФ –Р–Т, IV –Є IV/III —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.

–°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Т.–Р.–°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –љ–∞ –≤—Л–≤–Њ–і–∞—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і–Њ–≤, –љ–Њ, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ,

—Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Ј–і–µ—Б—М —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї–∞ –Ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ –Є –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–∞—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П .

–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –Є –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–є —А–∞–љ–µ–µ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј 5 –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ –њ—А–Є—П–≤—П–Ј–∞—В—М –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–Љ

–≤–µ—А—Е–љ–µ–њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ ,

–Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ

–Є –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ.

–Я–Њ–Ї–∞ –ґ–µ –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —А–∞–љ–љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Б—Г–±—А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л,

—А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Њ—В –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є, –∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ—Л–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л;

–≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М, –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.

–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –µ–і–Є–љ—Г—О ¬Ђ—В–µ–Њ—А–Є—О –њ–Њ–ї—П¬ї, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —В–∞–Ї –ґ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–∞ –Њ—В

–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –≤ —Д–Є–Ј–Є–Ї–µ .

–†–∞–Ј–і–µ–ї—Л —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Њ–± –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞—Е :

–Ѓ–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞")

–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

–Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А")

–Ь–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є/–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

–°–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤

–Т–Њ–ї–љ—Л –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤-–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤

–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П–Љ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤

–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –µ—С –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є

–Ю–±–Ј–Њ—А—Л –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј –≤–Ј—П—В—Л –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Є–Ј —А–∞–±–Њ—В—Л –Ф–ґ. –Я. –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є –Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л

(–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. - –Ь., 1997. - вДЦ 1. - –°. 61-82).

–Ѓ–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞")

–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–љ–і–Њ-—Н—Б–Ї–Є–Љ–Њ—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.

–Э–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є —Н—В–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М "–Є–љ–і–Њ-—В–Њ—Е–∞—А–∞–Љ–Є".

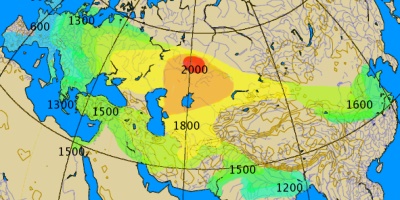

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ , –∞ –Є—Е –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї

[—З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –љ–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ, –∞ –і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ, –Є–±–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –Љ–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –Є –±—Л—Б—В—А—Л–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Ж–µ–ї—Л—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –љ–∞–±–µ–≥–Є],

–њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Ј–∞—Г—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ—П—Е, —В–Њ —О–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ .

–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л

–Т—А–µ–Љ—П: –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В.

–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ (–Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ–Љ–∞—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Љ–Њ–і–µ–ї—М 1¬ї) –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –і–≤–∞ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П

–Є/–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ–Љ–∞—П —Б —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є.

–°–µ–≤–µ—А–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б—В—М —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–і–µ—В

–Њ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л TRB –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –∞–Љ—Д–Њ—А –Є —И–љ—Г—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞

–Ї –≥—А—Г–њ–њ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ - –£–љ–µ—В–Є—З–µ вЮ© –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Е–Њ–ї–Љ–Њ–≤ вЮ© –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –њ–Њ–ї–µ–є –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—А–љ.

–≠—В–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є –∞—А–µ–∞–ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є

–Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤, –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤, –±–∞–ї—В–Њ–≤ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—В–∞–ї–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –Є–ї–ї–Є—А–Є–є—Ж–µ–≤.

–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —Б—В–µ–њ–љ—Л–µ –Є –ї–µ—Б–Њ—Б—В–µ–њ–љ—Л–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞,

—В.–µ. –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –°—А–µ–і–љ–Є–є –°—В–Њ–≥-–•–≤–∞–ї—Л–љ—Б–Ї-–С–Њ—В–∞–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —П–Љ–љ—Г—О, –Ї–∞—В–∞–Ї–Њ–Љ–±–љ—Г—О/–њ–Њ–ї—В–∞–≤–Ї–Є–љ—Б–Ї—Г—О

–Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л - —Б—А—Г–±–љ—Г—О –Є –∞–љ–і—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Р–Ј–Є—О –Є –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї.

–†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Д—А–∞–Ї–Є–є—Ж–µ–≤, –і–∞–Ї–Њ–≤, —В–Њ—Е–∞—А,

–∞ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –≤ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г/–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О

–≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є —А–∞–љ–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л, —В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Ж–µ–≤, —Д—А–Є–≥–Є–є—Ж–µ–≤, –∞—А–Љ—П–љ –Є –≥—А–µ–Ї–Њ–≤.

–≠—В–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —Г–і–Њ–±–љ–∞ –і–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є–ї–Є —А–∞–љ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л

–Љ–µ–ґ–і—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Є —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є.

–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л:

–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ.

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Г –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Њ—В –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –і–Њ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ (–Є–ї–Є –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ)

–Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Й–∞—П –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е,

–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞/—А–∞–љ–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л, —В–∞–Ї–Є—Е, –Ї–∞–Ї –і–ї—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞.

–Э–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ (–љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Є—Е –Њ–±–ї–Є–Ї–µ) —Б–њ—Г—Б—В—П —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П.

–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є,

—Е–Њ—В—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ.

–Ь–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –љ–µ –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б–Њ —Б—Е–µ–Љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ–∞,

—В.–µ. –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —Ж–µ–љ—В—А–Њ–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞,

–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є.

–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —Г–і–Њ–±–љ–∞ –і–ї—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Р–Ј–Є–Є,

–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б —В–µ—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –С–∞–ї–Ї–∞–љ, –У—А–µ—Ж–Є–Є –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —В—А–µ–±—Г—О—В –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–∞.

–° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ–Љ –Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ

–Є–Ј –і–≤—Г—Е –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –∞—А–µ–∞–ї–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Г–ґ–µ —Б —Н–њ–Њ—Е–Є –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–∞.

–Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞

–Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.

–Э–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Ј–Њ–љ—Л –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ, –Њ —Б—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–Є–њ–µ –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ь–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ 2/3 —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤

–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 1), —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В–њ–∞–ї–∞ –±—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М

–і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Н–ї–Є—В—Л —З–µ—А–µ–Ј –і–љ–µ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г,

–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –±—Л –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.

–Э–Њ –µ—Б—В—М –ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–Ї—А–Њ–Љ–µ –∞–Ї—В–∞ –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–і–∞ –±—Г–і–µ—В...¬ї), –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–µ –Њ–±–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї—А—Г–ґ–Ї–Њ–Љ

—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ—В –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П –Є–ї–Є –Я—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є—П –Є –Ј–∞—П–≤–ї—П—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є - –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ?

–Т–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Й–Є–µ –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є–ї–Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –Є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–Є–њ–Њ–≤;

–њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б –і–љ–µ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–Љ.

–†–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–і–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ

–љ–∞–і–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З–µ–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є

–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ.

–Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–µ—В–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј, –Њ–±–Њ–є—В–Є –µ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В —В—А—Г–і–љ–Њ.

–Э–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є

–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–і–≤–Є–љ—Г—В–∞ –Ї –љ–µ–Њ–ї–Є—В—Г, —З—В–Њ —Б–љ—П–ї–Њ –±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞.

–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –Є —Б—В–µ–њ–љ–∞—П –Ј–Њ–љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є

(—Н—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є), —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Є—Е –Њ–±—Й–µ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ.

–Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–∞ –љ–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В –≤–ї–µ—З–µ—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є —А–µ—И–∞–µ—В.

–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ—В–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –љ–∞ –Ф—Г–љ–∞–µ –Њ—В –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л,

–∞ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ - —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є.

–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л (–њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г) –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –і–∞–љ–љ—Г—О –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –≤ –і—А—Г–≥—Г—О.

–Э–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Б–і–≤–Є–љ—Г—В—М —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –љ–µ–Њ–ї–Є—В—Г –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ

(—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л) —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ —Б—В–µ–њ–љ–∞—П –Ј–Њ–љ–∞ –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞

–Є —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Ї—А–∞–є–љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–∞ —В–µ—Б–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є

–Љ–µ–ґ–і—Г –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–Њ–є (–Є–ї–Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞–Љ–Є) –Є —Б—В–µ–њ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–є–Њ–љ–∞–Љ–Є, –љ–Є –і–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –љ–Є –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞.

–Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.

–£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ - "–њ—А–Њ—В–Њ–∞—А–Є–Є".

–Т—А–µ–Љ—П: —Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 4500-3000 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н. [62].

–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —А–∞–љ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є, –∞ –љ–µ –Њ—Б–µ–і–ї—Л–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є.

–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В–µ—Б–љ—Л–µ –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є

—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ.

–Т —Б—В–µ–њ—П—Е –Є –ї–µ—Б–Њ—Б—В–µ–њ—П—Е –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї —Б—Д–µ—А—Л –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –µ–і–Є–љ–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є.

–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є - –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л –Є –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ - –≤ –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ.

–°—В–Є–Љ—Г–ї–Њ–Љ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—В–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—П –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є,

—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М —Б–µ–±–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Н—В–љ–Њ—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л.

–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞:

–Ф–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ, —В.–µ. V-IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н., –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞,

–і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ–Њ–є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –љ–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А,

—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–Љ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, –ї–Њ—И–∞–і–Є –Є –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є, –≤—В–Њ—А–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –Є —В.–і.

–Ф–∞–љ–љ—Л–є –∞—А–µ–∞–ї, –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –≤ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П

–љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —В—Г–і–∞ –≤—В–Њ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞.

–¶–µ–љ—В—А–Њ–±–µ–ґ–љ—Л–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В—Б—П

—Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Њ–≤ [63].

–Ф–∞–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О (–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П) –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –Р–Ј–Є–Є,

—В.–µ. –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є ¬Ђ–њ—А–Њ–±–µ–ї¬ї (–Ф–љ–µ—Б—В—А-–Ф–љ–µ–њ—А).

–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і - –і–Њ —А. –Ґ–Є—Б—Л –Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л.

–Т—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Є–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ,

—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –∞—А–µ–∞–ї–∞—Е, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ–±—Й—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г

–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З–∞—Б—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –≤ —А–∞—Б—З–µ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є, –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞,

–Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л, –Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є, –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤, –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є —В.–і.

–Ґ–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —О–≥, –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О.

–С–Њ–ї–µ–µ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П—Е –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є

–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –∞—А–µ–∞–ї —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤

–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ (–љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ш—А–∞–љ–∞).

–Т—Л–≤–Њ–і—Л.

–°—А–∞–Ј—Г –љ–∞–і–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–є.

–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П —А–∞–Љ–Ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–Ї–∞, —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤—Б–µ –љ–µ–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л

(–Ї–∞–Ї –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ—Л–µ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –љ–µ–є) –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л.

–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В –Њ–і–љ—Г –Њ–±—Й—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –У. –Я–Є–Ї –Є –У. –§–ї–µ—А, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ,

–Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ —Г–њ—А–Њ—Й–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –љ–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О ¬Ђ—Б—В–µ–њ—М - –њ–∞—И–љ—П¬ї.

–≠—В–∞ –і–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А

–љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –Њ—З–µ–љ—М –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–ї—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є –і–ї—П —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є,

–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ–±–∞ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П —Б –Њ–і–љ–Њ–є

–Є —В–Њ–є –ґ–µ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є, –і–∞–≤—И–µ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.

–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є ¬Ђ–≤–Њ–і–Њ—А–∞–Ј–і–µ–ї¬ї –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≥–і–µ-—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ф–љ–µ—Б—В—А–Њ–Љ –Є –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–Љ, –Є –µ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М.

–Ф–≤–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л - –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 2) –Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П/–±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 3) –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞,

–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 4) - —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞,

–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 1), –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є—П–Љ–Є –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А,

—Б–і–≤–Є–≥–∞—О—В —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –≤ –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В.

–Х—Б–ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —В–Њ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М

–±—Г–і–µ—В –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є ¬Ђ–њ—А–Њ—А—Л–≤¬ї –і–љ–µ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А—М–µ—А–∞.

–≠—В–Њ—В ¬Ђ–њ—А–Њ—А—Л–≤¬ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 4000 –≥. –і–Њ –љ.—Н., –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г—И–ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П,

–Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є —П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і, —В.–µ. —Б —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ III - –љ–∞—З–∞–ї–∞ II —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.

–Ґ—А—Г–і–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л: –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –≤—Б–µ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.

–Э–∞–і–µ–ґ–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —А. –Ґ–Є—Б—Л; –Ј–∞ –љ–µ–є –≤—Б—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ¬ї

–≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є –Є –љ–µ—Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є.

–°–∞–Љ–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–Љ —Б—В–µ–њ–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П.

–Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є.

–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.

–°–∞–Љ—Л–є –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А - –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞—А–Љ–∞—В—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞,

–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є

–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –Ї –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ.

–Х—Б–ї–Є –Ф. –Р–љ—В–Њ–љ–Є –њ—А–∞–≤, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Њ–Љ –і–ї—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є,

–љ–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Є–Љ–µ—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П, —В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П ¬Ђ–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П¬ї –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞

–µ–і–≤–∞ –ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —А–µ—И–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ.

–Э–Њ –Њ —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ,

—З—В–Њ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞.

–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А")

–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—В–Є—А—А–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.

–£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Н—В—Г –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Г—О –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М "–Є–љ–і–Њ-—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є".

–І—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Н—В–∞ —Б—Е–µ–Љ–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—З–∞–≥–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ (–њ–Њ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–µ).

–Т—А–µ–Љ—П: —А–∞–љ–љ–Є–є –љ–µ–Њ–ї–Є—В, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 5000 –≥. –і–Њ –љ.—Н. [60].

–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В —В–µ—Е –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А–∞ —В—П–ґ–µ—Б—В–Є¬ї.

–Ю–љ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤

—Б —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є, –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ–Є.

–° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Н—В–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ-–ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л

–Њ—В –∞—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –і–Њ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–µ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М

(–љ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —В–∞–Ї —Б—З–Є—В–∞—О—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є) –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є.

–°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤ –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М–µ –Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –і–ї—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.

–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞:

–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞.

–Ф–∞–љ–љ–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–µ –љ–∞—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤

—Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Э–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–∞

–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е.

–Ь–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —Б –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.

–°–ї–∞–±–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Р–Ј–Є–Є

–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Њ—В –Ф–љ–µ–њ—А–∞.

–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ (—Е–Њ—В—П –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ) –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є–ї–Є –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О

–Є–ї–Є –ґ–µ - —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–µ–њ—М - –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л, —В–Њ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –Є —В–Њ—Е–∞—А.

–°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ —Г —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –µ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤, –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Л–±—А–∞—В—М –Љ–Њ–і–µ–ї—М,

–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є,

–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л,

—Е–Њ—В—П –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї–∞ —Б –Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є.

–Ь–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є/–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤

–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—В–Є—А—А–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–љ–і–Њ-–Ї–∞—А—В–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.

–£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ - "–Є–љ–і–Њ-—Е–µ—В—В—Л".

–Т—А–µ–Љ—П: —А–∞–љ–љ–Є–є –љ–µ–Њ–ї–Є—В, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7000-6000 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н. [51].

–≠—В–∞ —В–µ–Њ—А–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П ¬Ђ–њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л¬ї,

–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є–Ј –∞—А–µ–∞–ї–∞ (–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є),

–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Б —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л.

–Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Н—В–Є—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б—П—В —Б —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–ї–∞–і–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е.

–≠—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї —А–Њ—Б—В—Г —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–∞ –Љ–∞—Б—Б—Л –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Є –Р–Ј–Є—О,

–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Л-–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж—Л –±—Л–ї–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В,

–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Є–Љ –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤-—Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї–µ–є.

–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –љ–∞—А–Њ–і—Л –С–∞–ї–Ї–∞–љ (–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М—П) –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞

–Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ.

–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є —Б —Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї–∞—А—В–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є.

–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞:

–Ф–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А

–≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л.

–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і—М , –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Њ—З—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤

(–Њ—В –Ш—А–ї–∞–љ–і–Є–Є –і–Њ –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞), –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –і–Њ IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.,

–∞ –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є - –і–Њ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л (–љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ

–Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Њ—Б—М –±—Л –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –≤ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞).

–Х—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –і–ї—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В—Б—П —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–љ–љ–Є–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ,

–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б—А–µ–і–Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Є –≤ –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е.

–†–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7000 –≥. –і–Њ –љ. —Н. –і–∞–µ—В –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –і–∞—В—Л, —З–µ–Љ —В–µ,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—Ж–µ–љ–Њ–Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞.

–°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е

–ї–Є–±–Њ –љ–∞ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П - —Е–∞—В—В–Њ–≤ , —З—М—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Ј–∞–љ—П–ї–Є —Е–µ—В—В—Л, –Є —Е—Г—А—А–Є—В–Њ–≤ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є.

–•–∞—В—В—Б–Ї–Є–є –Є —Е—Г—А—А–Є—В—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї–Є –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ –і–∞—О—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М,

—З—В–Њ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ї—А—Г–≥—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞.

–•–µ—В—В–Њ–ї–Њ–≥–Є, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, —Б—З–Є—В–∞—О—В —Е–µ—В—В–Њ–≤ –њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –∞ –љ–µ –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–∞–Љ–Є –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є.

–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Е—А–∞–љ—П—В –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є,

–∞ —Б –љ–µ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г.

–Э–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ъ. –†–µ–љ—Д—А—Г , –љ–∞—А—Г—И–∞—О—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤:

–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –Є–Ј–Њ–≥–ї–Њ—Б—Б–∞–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є;

–њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Є –ї–Є–љ–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ,

–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —В–µ—Б–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –Є—В–∞–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є —В.–њ.

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,

–Ї—А–Њ–Љ–µ –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ї—Г—З—И–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –±—Л —Б–Њ —Б—Е–µ–Љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.

–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –і–ї—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є,

–Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В –Њ–± –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Р–Ј–Є–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ъ. –†–µ–љ—Д—А—Г –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ ¬Ђ–њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –Р¬ї,

–≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –Є—Е —Б –С–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —В–Њ–Љ—Г —Д–∞–Ї—В—Г, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –µ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є¬ї

–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ

(—Н–ї–∞–Љ–Є—В—Л, —И—Г–Љ–µ—А—Л, –і—А–∞–≤–Є–і—Л ), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.

¬Ђ–Я–ї–∞–љ –С¬ї –Ъ. –†–µ–љ—Д—А—Г –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ –≤ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є,

—З—В–Њ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—В –і–≤–∞ –Љ–Є—А–∞, –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е,

–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П (–µ—Б–ї–Є –ґ–µ –Њ–љ –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї, —В–Њ –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і).

–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.

–≠—В–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –∞, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –∞–Ї–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –Є –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л.

–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є

—Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —З–∞—Б—В–Њ—В 95 –≥–µ–љ–Њ–≤ —Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є—Е –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –Њ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П—Е

–Є–Ј –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Ї –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—О –Х–≤—А–Њ–њ—Л.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П–Љ, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ —Б –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞.

–Ю–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В—М –Є —З—В–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ homo sapiens, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞ ¬Ђ–∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Х–≤—Л¬ї, —З–µ—А–µ–Ј –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Р–Ј–Є—О.

–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П

–≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї–∞—А—В–∞, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є,

—Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В (–њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤) –љ–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –Ї –Ш–±–µ—А–Є–Є (–Є–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ)!

–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л, –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б—Е–µ–Љ–∞–Љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є, –Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л,

–±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г.

–Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ-–∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л

–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М (–Є –±—Л–ї–∞) –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї —Б–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є.

–Х—Б–ї–Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–є, –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М–µ–Љ –Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Н—В–Њ—В –∞—А–µ–∞–ї

–≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–Њ–љ—Л —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ —Б VII –њ–Њ IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н., —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М,

—З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ, –±—Л—В–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ.

–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є (–≥–і–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—Г–і–љ—Л)

–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є,

–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Е–∞—В—В–∞–Љ–Є –Є–ї–Є —Е—Г—А—А–Є—В–∞–Љ–Є.

–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –љ–µ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞,

–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Є—Е —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і - –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –±—А–Њ–љ–Ј—Л –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞.

–Ю–љ–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.

–Ґ–∞–Ї, –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Є–є –Є –Є—В–∞–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤—Л–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Є–Ј –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М—П, –∞ –љ–µ –Є–Ј —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –У—А–µ—Ж–Є—П > –Ш—В–∞–ї–Є—П > –§—А–∞–љ—Ж–Є—П.

–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—В—М –Ј–Њ–љ—Г –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ.

–≠—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –Њ–±–Њ–є—В–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞/—Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є

–Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ (–љ–µ–Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е) –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ.

–°–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤

–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ —Г –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞

–Э–∞—И–µ–ї –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Т. –Р. –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞ "–Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л" (1989)

—А–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є.

–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Є–є —Б–≤–Њ–і. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –±—Г–Ї–≤ :)

Note: –Т —Б–Ї–∞–љ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –µ—Б—В—М –Њ–±—А—Л–≤, –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, —П –µ–≥–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї.

–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –Р–Ј–Є–Є

–Р–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤ 7 —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞:

–Ш–љ–і–Є—П . –Т—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –®–ї–µ–≥–µ–ї–µ–Љ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 6, 7), –®–ї–µ–є—Е–µ—А–Њ–Љ (–Р. –®–ї–µ–є—Е–µ—А, 1861-1862)

–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–Є.

–Ь–ї–∞–і–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Б—В–∞ –љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П,

—З—В–Њ –і–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –∞—А–Є–µ–≤ –Ш–љ–і–Є—О –љ–∞—Б–µ–ї—П–ї–Є –і—А–∞–≤–Є–і–Њ–Є–і–љ—Л–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–є.

–°–Ї–ї–Њ–љ—Л –У–Є–Љ–∞–ї–∞–µ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞,

–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –†–Є–≥–≤–µ–і–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л

–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —Д–ї–Њ—А—Л –Є —Д–∞—Г–љ—Л –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (–Ъ–ї–∞–њ—А–Њ—В: –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 9-10).

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ (–љ–∞ 3000 –ї–µ—В)

–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞,

—Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є,

–∞ —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –Є –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–њ–∞–ї–Њ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ.

–†—П–і –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–ї–Њ—А—Л (–Њ—Б–Є–љ–∞, —В–Є—Б–µ, –±—Г–Ї) –Є —Д–∞—Г–љ—Л (–±–Њ–±—А, —В–µ—В–µ—А–µ–≤) –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –У–Є–Љ–∞–ї–∞—П—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Ї –љ–Є–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886; –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є 1973, —Б. 21-66).

–°–Њ–≥–і–Є–∞–љ–∞ –Є –±–∞—Б—Б–µ–є–љ—Л –ѓ–Ї—Б–∞—А—В–∞ –Є –Ю–Ї—Б—Г—Б–∞ (–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Р–Ј–Є—П) —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А—П–і–µ —А–∞–±–Њ—В –њ—А–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л

–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є (–Ъ–Є–њ–µ—А—В, –Я–Є–Ї—В–µ: –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б 21-66; –®—А–∞–і–µ—А, 1888, —Б. 24-26, 143),

–Љ–љ–Є–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є—В–Њ–≤ (–У–Њ–Љ–Љ–µ–ї—М, –Ъ—А–µ–Љ–µ—А: –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 60-62), –Њ–± –Њ–±–Љ–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—А—П (–Ъ–Є—А–Є, 1921),

–љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є,

–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–є –ї–Њ—И–∞–і—М—О –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е (–Ъ–Њ–њ–µ—А, 1935, —Б. 1-32).

–≠—В–Њ—В —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–∞–±–Њ—А –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є, –∞ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П

–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Ј–і–µ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –µ–µ —Д–ї–Њ—А—Л (–Њ—Б–Є–љ–∞, –±–µ—А–µ–Ј–∞, —В–Є—Б, –±—Г–Ї, –≤–µ—А–µ—Б–Ї ) –Є —Д–∞—Г–љ—Л (–±–Њ–±—А, —В–µ—В–µ—А–µ–≤ ).

–Ю–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –≤ IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н. –Ш–Ј –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –ї–Є—И—М –≠–ї–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–Є—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є.

–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Р–≤–µ—Б—В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –ї–Є—И—М –Ї –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ –∞—А–Є–µ–≤ (–Ъ. –Я–∞–∞–њ–µ, 1906), –љ–Њ –љ–µ –Ї –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ "–∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –±–Њ–±—А–∞", –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –µ–µ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–Р–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л (–§–ї–Њ—А: –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1974, —Б. 21-66), –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л,

–њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л–Љ –Є —В—О—А–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А–µ–Ј–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–Є —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є,

—Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ —Б—В–µ–њ–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ (–∞—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Є –∞–љ–і—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л).

–Ь–µ—Б–Њ–њ–Њ—В–∞–Љ–Є—П , –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Ь–Њ–Љ–Ј–µ–љ–Њ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –і–∞–љ—М –њ–∞–љ–≤–∞–≤–Є–ї–Њ–љ–Є–Ј–Љ—Г,

–Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Д–ї–Њ—А—Л (–±–µ—А–µ–Ј–∞, –Њ—Б–Є–љ–∞, —В–Є—Б–µ, –≥—А–∞–±, –±—Г–Ї, –≤–µ—А–µ—Б–Ї)

–Є —Д–∞—Г–љ—Л (–±–Њ–±–µ—А, —В–µ—В–µ—А–µ–≤, –≤–Њ —А–Њ–љ) (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1974, —Б. 21-66; –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 22-23).

–С–ї–Є–ґ–љ–Є–є –Є –°—А–µ–і–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –±—Л–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ –Я–∞—Г–ї–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 139-140) –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ '–ї–µ–≤' - –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—В—М –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г –±–∞–ї–Ї–∞–љ–Њ-–і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є–є —А–µ–≥–Є–Њ–љ,

–≥–і–µ –≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –ї–µ–≤ –µ—Й–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Г —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

[–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П ]. –°–Љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б —Е–µ—В—В–∞–Љ–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї –≤ –Ј–Њ–љ—Г –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –°–µ–є—Б (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б. 21-66)

–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Й–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –≤ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–∞—Е.

–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г–ґ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є.–µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –°–µ–є—Б–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б —Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М,

–Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –і—А—Г–≥–Њ–µ –Є –Ї–∞–Ї –Ї—Г—А—М–µ–Ј.

[–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј ]. –Ю–±–ї–∞—Б—В–Є, —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–µ —Б –У—А—Г–Ј–Є–µ–є, –Р—А–Љ–µ–љ–Є–µ–є (–Р—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–≥–Њ—А—М–µ) –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї –≤ –Ј–Њ–љ—Г –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л

–≤ 1822 –≥–Њ–і—Г –Ы–Є–љ–Ї (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б. 21-66), —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—А–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ,

–≤ –Ј–Њ–љ–µ –Њ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е.

"–Ю—В—Ж–Њ–Љ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞" –Ы–Є–љ–Ї —Б—З–Є—В–∞–ї –Ј–µ–љ–і—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –∞ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ (–®—А–∞–і–µ—А, 1836, —Б. 7).

–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ

–Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –і–ї—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ы—Н—В—Н–Љ–Њ–Љ –≤ 1862 –≥–Њ–і—Г (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б. 25; –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 129),

–≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Г—О, –љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ –ї–µ–≥—З–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—В–њ–Њ—З–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞ –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,

—А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤—Б–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є –Њ—В —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞.

–Р—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞ –Њ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В—М

–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є –љ–∞ 3000 –ї–µ—В –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ–∞–ї–∞—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ–љ–µ–љ–Є—П –®–ї–µ–є—Е–µ—А–∞ –Њ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ '–∞'

–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е - '–µ, –∞, –Њ' - –≤ –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–∞—Е, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б–µ –≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ.

–Ш—В–∞–Ї, –≤–Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л –і–ї—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є:

1. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Њ—В –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –і–Њ –£—А–∞–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г 60¬∞ –Є 45¬∞ —И–Є—А–Њ—В—Л –±—Л–ї–∞ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Ъ—Г–љ–Њ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 136).

–Ъ—Г–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —А–∞—Б–њ–∞–і–∞, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л

(–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1 –Љ–ї–љ. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї) –Є –Є–Љ–µ—В—М –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л —Б —Д–Є–љ–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.

–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ —Б—В–Њ–ї—М —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –≤—А—П–і –ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М, –∞ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ 1 –Љ–ї–љ. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Ј—П—В–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ.

–Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Њ—В –†–µ–є–љ–∞ –і–Њ –Ф–Њ–љ–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤–љ–Њ–≤—М –Ъ—О–љ–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П –Є –±—Л–ї–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ –≤—Л—И–µ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞,

–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–љ—П—В–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ (–Я–Ш–Х) –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤.

–Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Љ–µ—В–Њ–і –Ъ—О–љ–∞ - –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є —Б –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–Њ–Љ

(–Ш–љ–і–Є—П, –У—А–µ—Ж–Є—П, –Ш—В–∞–ї–Є—П, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞).

–Х—Б–ї–Є –±—Л –Ъ—О–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ/ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї –Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –і–ї—П –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–ї–Њ—А—Л –Є —Д–∞—Г–љ—Л,

—В–Њ –Ј–Њ–љ–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л —Б—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М.

2. –Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г 45 –Є 69 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞–Љ–Є —И–Є—А–Њ—В—Л –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –®–њ–Є–≥–µ–ї–µ–Љ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886),

–≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –љ–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ.

–У–Њ—А—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ–≤–∞ —А–ґ–Є –Є –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Л, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ.

"–Р—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞" –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л

–Ї—А–Њ–Љ–µ –Я—А–µ–і–Ї–∞—А–њ–∞—В—М—П, –Я—А–µ–і–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М—П, –Я—А–Є—Г—А–∞–ї—М—П; –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –®–њ–Є–≥–µ–ї–µ–Љ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 146-148) —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ "–∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –±—Г–Ї–∞"

–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є –Я—А–Є—Г—А–∞–ї—М–µ.

–Э–µ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–µ—Б—Ж–µ–љ–Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Г –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –®–њ–Є–≥–µ–ї–µ–Љ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О.

3. –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Я–Ш–Х –±—Л–ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –®–µ—А–µ—А–Њ–Љ (–®–µ—А–µ—А, 1947, —Б. 288-304) –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П.

–Ю–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –Є.–µ. –Є —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –µ—Б—В—М –Ї–Њ—А–љ–Є, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —З–∞—Б—В–Є.

–Ю–±–ї–∞—Б—В–Є, –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–љ—П—В—Л–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є:

–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж—Л, –Ї–µ–ї—М—В—Л, –Є—В–∞–ї–Є–є—Ж—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–µ–≤–µ—А –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і –Є. –µ. —Н–є–Ї—Г–Љ–µ–љ—Л;

–±–∞–ї—В–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–Є–µ - —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї;

–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–∞—Е - —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї.

–Я—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –Ь–µ–є–µ, —В—А—Г–і–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М.

–Э–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н–њ–Є—Ж–µ–љ—В—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є, –∞ –љ–µ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ,

—В–Њ–≥–і–∞ –±—Л –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–Ї–Є –Є. –µ. –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –±—Л–ї–Є –±—Л –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л, –∞ –µ–µ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–ї—Б—П –±—Л —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є.

4. –Т–Њ–ї–≥–∞ - –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –†–Є–≥–≤–µ–і—Л (Rasa), –Р–≤–µ—Б—В—Л (Ranha), –Я—В–Њ–ї–Њ–Љ–µ—П (Ra).

–Ґ–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ъ–љ–∞—Г—Н—А (1912, —Б. 67-88).

–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є —Б –Љ–Њ—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Т–Њ–ї–≥–Є Ravo (–Р–±–∞–µ–≤, 1965, —Б. 122)

–Є –і–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–Љ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞, –∞ —Г–ґ–µ –Њ—В–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ—В –Є. –µ. —П–і—А–∞ –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж—Л:

–≤–µ–і—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–± —Н—В–Њ–є —А–µ–Ї–µ —Е–Њ—В—П –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –њ–ї–∞—Б—В–∞–Љ –†–Є–≥–≤–µ–і—Л –Є –Р–≤–µ—Б—В—Л,

–љ–Њ –љ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л.

5. –Ю–±–ї–∞—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є вАФ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ вАФ —В–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–є

–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–є –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є (–Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–є, 1958, —Б. 65вАФ77).

–Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Є –Э–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –∞ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,

–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤—Л–≤–Њ–і –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—Й–Є–є—Б—П —Б —В–µ–Њ—А–Є–µ–є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Д–∞–Ј —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞, –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є.

–Т—Л–≤–Њ–і –Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ —В—А—Г–і–∞—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є —Г—З–µ–љ—Л—Е. –Ф–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ—В —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ.

6. –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є вАФ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ вАФ —В–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–µ –µ–µ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ.

–Т—Б—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –њ–Њ–Є—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—Б—З–њ–µ–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Я–Ш–Х –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞ –С–µ–љ—Д–µ–µ–Љ ,

–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞—Г–љ—Л (—В–Є–≥—А, –≤–µ—А–±–ї—О–і) –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –Р–Ј–Є–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 131).

–Т –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї —Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–Є –ї—М–≤–∞, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П,

—З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –ї–µ–≤ –±—Л–ї —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Д–∞—Г–љ—Л –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л, —В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ.

–Ш. –µ. –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–ї–Є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –С–µ–љ—Д–µ—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.

–° —Н—В–Є–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П –љ–µ–ї—М–Ј—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–Њ–ї—М –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –Є –≤ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е (–Р–±—Е–∞–Ј–Є—П), –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞.

–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ вАЩ–ї–µ–≤', –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Я–∞—Г–ї–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 139), —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є. –µ. –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П

–Є –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Я–Ш–Х –≤ —З–∞—Б—В–Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ–Њ-–Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞.

–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞—Г–љ—Л, –і–Њ–±–∞–≤–Є–Љ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г, –Є —Д–ї–Њ—А—Л —В–Њ–ґ–µ (–Ї–µ–і—А, –Ї–Є–њ–∞—А–Є—Б, –њ–∞–ї—М–Љ–∞),

–±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.

7. –°—В–µ–њ–Є –Њ—В –†–µ–є–љ–∞ –і–Њ –У–Є–љ–і—Г–Ї—Г—И–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –®—А–∞–і–µ—А–∞ , –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤

–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –®—А–∞–і–µ—А—Г —Б—Г–Ј–Є—В—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Љ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –і–Њ —О–ґ–љ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є.

–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є,

–Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ вАФ –Ш–љ–і–Є—П, –Ш—А–∞–љ, –Ь–∞–ї–∞—П –Р–Ј–Є—П, –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, –Р–њ–µ–љ–љ–Є–љ—Л, –Я–Є—А–µ–љ–µ–Є, —Б–µ–≤–µ—А –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1913, —Б. 191вАФ206).

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –®—А–∞–і–µ—А–∞ –Њ —А–∞–≤–љ–Є–љ–љ–Њ–Љ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.

–Ф–Њ –љ–µ–≥–Њ –µ—Й–µ –Ы–Є–љ–Ї–Њ–Љ –≤ 1821 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –љ–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ;

–љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П '–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.

–Ш–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–ї –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –≥–Њ—А–љ–Њ–Љ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л

–®–њ–Є–≥–µ–ї—М –≤ 1869 –≥. (–®—А–∞–і–µ—А, 1886), –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤ (–У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤, 1958).

–У–∞–Љ–Ї—А–µ–ї–Є–і–Ј–µ –Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ (1984, —Б. 665вАФ670) —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ–Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Н—В–Њ–≥–Њ.

–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –≤ —О–ґ–љ–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–µ—Б–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–∞—Г–љ—Л (—В–µ—В–µ—А–µ–≤)

–Є —Д–ї–Њ—А—Л (–±—Г–Ї, —Б–Њ—Б–љ–∞, –њ–Є—Е—В–∞, –≤–µ—А–µ—Б–Ї, —В–Є—Б—Б, –Њ—Б–Є–љ–∞ –Є –і—А.),

–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ –љ–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –ї–µ–≤,

–і–µ–ї–∞—О—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Я–Ш–Х –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е.

–≠—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –љ–∞–Є–≤–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є

–љ–Є –њ—З–µ–ї, –љ–Є –Љ–µ–і–∞, –љ–Є —Г–≥—А–µ–є, –љ–Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є (–І–∞–є–ї–і, 1950).

–Я—З–µ–ї—Л —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ; –љ–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є,

–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П-–Љ–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Л, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –≤–µ—А–µ—Б–Ї, —В—П–≥–Њ—В–µ–ї–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞–Љ –Х–≤—А–Њ–њ—Л.

–Х—Б—В—М –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ—Б–ї–Є –Є –ї–Є–њ–∞, –Є —И–Є–њ–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Л.

–£–≥–Њ—А—М - —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М —Д–∞—Г–љ—Л —А–µ–Ї, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ.

–Ы–Њ—И–∞–і—М , –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Э–µ–Ї–µ–ї—М (1944) –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Б –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –∞ –µ–µ –і–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–Ї–∞—Ж–Є—П,

–≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ; –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А –і–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ –і–љ–µ–њ—А–Њ-–і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е,

–њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —А—П–і–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –њ–Њ—З—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –і–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є (–Э–µ–Ї–µ–ї—М, 1944),